転職活動は、自分の叶えたいことを達成するために行うもの。

とはいえ、仕事のことを知らなければ、自分のやりたいこととそもそもマッチしているかどうかは分かりません。

そこで、事前準備に欠かせないものの一つに業界研究があります。

とはいえ、自分一人で調べていては時間がかかってしまうというもの。

そこで、今回は福祉業界をテーマに「業界の全体像と仕事内容」について解説します。

福祉業界ってどういう仕事があるのか、正直気になっているという方は、ぜひ参考にしてみてください。

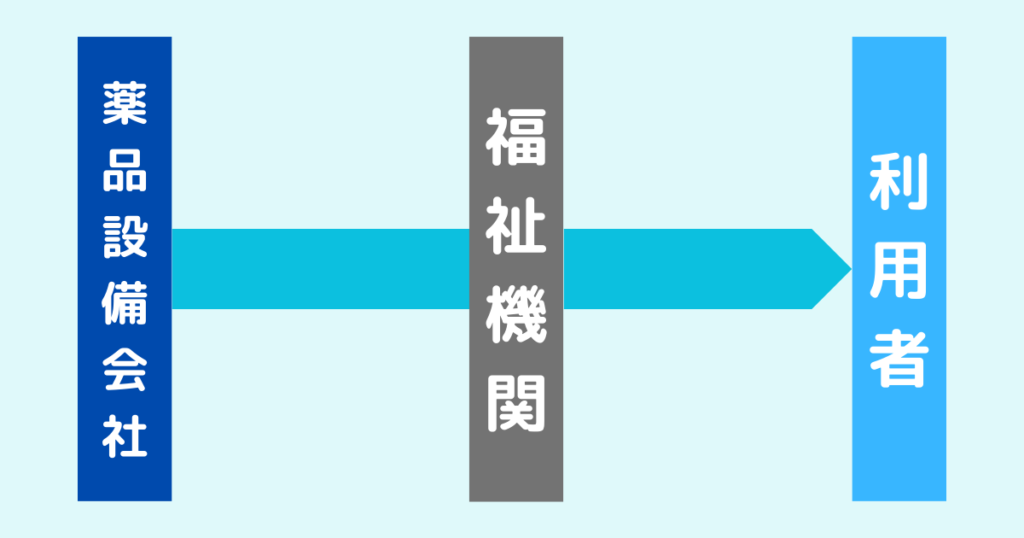

福祉業界の業界構造について

構造としては、以下の通り。

▼役割の概要

・施設で利用する医薬品を製造したり、医薬品研究で使用する研究設備を提供する「薬品設備会社」

・福祉施設をサービス利用者向けへ提供する「福祉機関」

・福祉施設を利用する「サービス利用者」

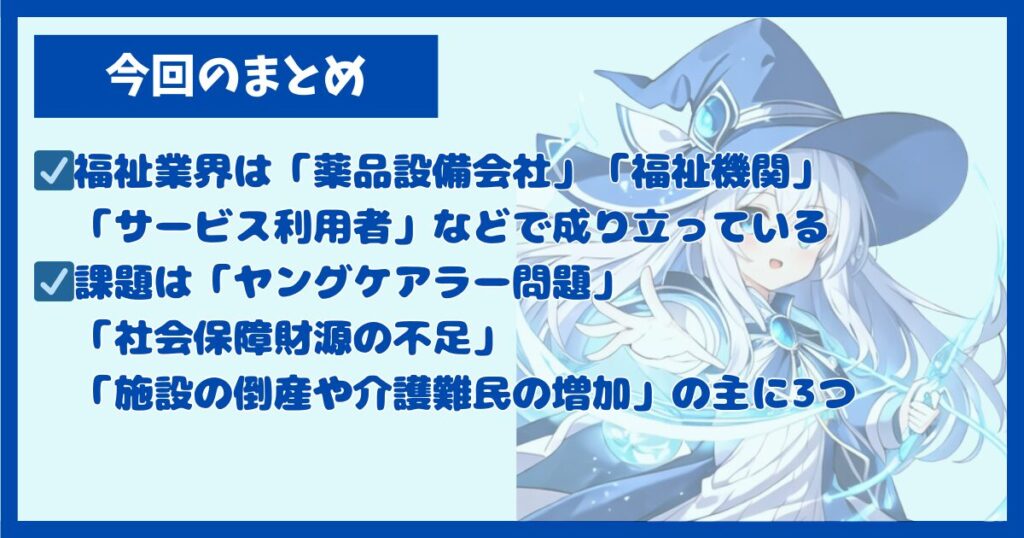

福祉業界が抱える課題とは?

現状抱えている課題としては、大きく分けて3つ。

- ヤングケアラー問題

- 社会保障財源の不足

- 施設の倒産や介護難民の増加

1.ヤングケアラー問題

少子高齢化によって、近年高齢者の数が爆増しています。

実際、内閣府が公表した「令和6年版高齢社会白書(全体版)」によると、2023年10月時点で総人口は1億2,435万人。そのうち、65歳以上の高齢者が約29.1%とのこと。

つまり、国内の人口のうち、約3人に1人が高齢者という結果に。

それだけでなく、出生率も減っていることから、0〜14歳の人口も減少していることが分かります。

このように、高齢者が増え続ける一方で、少子化が進んだことで、成人に満たない子供が高齢者を支える課題が近年浮き彫りになりつつあります。

実際、日本財団が厚生労働省のデータを使って公表したデータによると、公立中学2年生の約17人に1人が「世話をしている家族がいる」と回答。

それも学業の合間というだけでなく、約1〜2割が平日1日7時間以上も付きっきりでお世話していることもあるとのこと。

このように、本業となる学業への影響も出てしまうほど、子供たちの教育にも大きな影響が出ています。

2.社会保障財源の不足

高齢者の増加による問題は、日々の生活支援の分野だけに留まりません。既存の社会保障制度にも影響が出ています。

実際、厚生労働省が公表している「社会保障給付費の推移」のデータによると、1980年初頭から社会保障給付費は年々右肩上がりを続けており、高齢者の年金支給で大部分の予算を消化。

2024年は予算ベースでも137.8兆円もの予算が社会保障の給付費として割り当てられています。

こうした状況がある一方で、労働人口は減少を続けており、納税者も減り続ける一方なので、今後は社会保障の財源不足が予測されています。

3.施設の倒産や介護難民の増加

高齢者の増加と社会保障の財源不足により、施設の倒産や難民の増加も相次いでいます。

実際、2024年1月に東京商工リサーチが公表したデータによると、2022年に続く形の過去2番目に2023年は倒産件数が高水準に達した年でもあると発表。

とくに訪問介護の分野は、年々倒産が増え続けています。

医療としての選択肢が、通院だけでなく在宅療養も可能になって選択肢が増え続ける一方で、訪問形式の介護の倒産件数も増えて、どこも受け入れができない状況が出てきているというわけです。

こうした状況から、今後も介護難民が増加していくと見込まれます。

福祉業界で働く方ってどんな人?福祉業関係の職種3選

では実際どういう仕事が福祉業界ではあるのでしょうか。今回は、福祉業関係の仕事を3つご紹介します。

1.介護福祉士

身体的・精神的な障害がある方に向けて、心身の状況に応じた身の回りのお世話をする仕事のこと。

具体的には、介護する人がきちんと食事を行えるよう、食事の提供から始まり、実際に食べさせたり、衣服を着替えさせてお風呂へ入らせるなど。

介護者が普段の生活を健康的に送れるよう、身の回りのお世話まで一貫してサポートします。

2.社会福祉士

生活で困っている方たちの相談や医療サービスの調整などを一貫して執り行う仕事のこと。

具体的には、心身に障害のある方・生活困窮者など日常生活を営むのに支障のある方のお金・家庭・健康面など。

生活を送る上での悩みを聞き出し、どのようにしていけば生活を良くしていけるのか。

暮らしのアドバイスや利用する医療サービスの提案まで。その人に合った形での支援方法を利用者と一緒に検討します。

3.生活支援員

身体的・精神的に障害を抱えた方の生活を支援する仕事のこと。

具体的には、身体的な介助を中心に外出する際の外出先への付き添いや困っていることに対する相談役・利用者が楽しんで1日を終えられるよう、レクリエーション活動の支援まで。

利用者が安心して快適な生活が送れるよう、身体面・精神面の両軸から暮らしをサポートします。

おわりに

今回は「福祉業界に関する業界の全体像と仕事内容」について解説しました。

もし福祉業界に関心を持った方は、ぜひ求人へ応募してみてください。